急にアルバイト採用を任されても大丈夫。アルバイトの集め方

はじめに

突然、会社の上の人からアルバイトの採用をすべて頼まれたらどうでしょう?「いくらくらいの時給にしたらいいの?」「面接ってどんなことを聞いたらいいの?」など、何から始めたらよいのかわからないと頭を抱える担当者様も多いはずです。そして実際、アルバイト採用をするにあたって考えなければいけないことは多くあります。

そこで、この記事ではアルバイト採用をするまでに必要な内容を「募集」→「面接」→「採用」の流れで体系的に説明しているので、ぜひ参考にしてみてください。

【募集】アルバイト集客の種類

まずはどの手段を使ってアルバイトの募集を行うか決めていきます。アルバイトは短期間で入れ替わるのが早いので、目的に合わせた採用方法を選択し、素早く効率的な募集をすることが必要になります。

ここでは8種類を紹介しますが、結論から言うと、低コストで高い効果が見込める「Indeed(無料版)」と「リファラル採用」をおススメします。

求人検索エンジン「Indeed」(無料版/有料版)

代表例は「Indeed」で、アカウントを作成してサイト内で求人情報を作成すると完了です。掲載するまで少し手間はかかりますが、多くの応募者に見てもらえます。また、自社の求人ページがクリックされた時のみ料金がかかる仕組みで、求人に興味を持ってもらった応募者のみに対して料金がかかることでコスパが良いです。

リファラル採用(無料)

自社の社員やアルバイト生、社外の人からの紹介で採用をするという方法です。特性が似通った人が集まりやすい点が挙げられますが、応募者の人柄が事前に把握しやすいために企業側は低コストで良い人材を確保することができます。

web求人媒体「バイトル」(有料)

「バイトル」などの公式サイトに申し込んでから、掲載してもらう方法です。採用できなくてもコストはかかりますが、多くの応募者に見てもらえ、短期間で複数名採用するときに便利です。また、求人ターゲットを絞れて自社の求人にマッチした人材を集めることも出来ます。

求人検索エンジン「求人ボックス」(無料版/有料版)

この「求人ボックス」は、様々な求人メディアの情報を自動的に一括にまとめたサイトで、先ほど述べたIndeedの内容とほぼ同じです。こちらもクリック型課金で予算を最低限に抑えられる点がメリットなのですが、現在Indeedの月間ユーザー数が約3000万人以上に比べ、求人ボックスは約600万人以上と、ユーザー数に関してはIndeedのほうが多いです。

SNS (無料)

TwitterやInstagram、Facebookなどの自社のSNSアカウントを活用して、そこで募集をかける方法です。フォロワー数を増やすために常に情報の発信をしなければいけなく初めは手間と時間がかかりますが、フォロワー数が増えるほど拡散力が大きくなるので多くの人向けに募集を告知できます。また、お互いのアカウントで自社と相手を詳しく知ることができ、ミスマッチを防げます。

自社のHP(HP費のみ)

自社のHPでアルバイト募集の求人ページを設ける方法です。応募者が見てくれる数は少ないですが、無料かつ情報の掲載量にも制限が無いので、応募者が先に雰囲気を分かっているうえで働くことで思っていた雰囲気と違ったというギャップが生じにくいです。自分の会社がHPを作って使用しているなら無料です。

店頭チラシ(印刷費のみ)

店舗に訪れた人や近所に住む方に向けて、店舗の周りにチラシを張る方法です。近所の方にのみ目につく募集なので応募者の数を多くは見込めませんが、職場の雰囲気をある程度知っているので、ミスマッチが起こる可能性は低いです。

ハローワーク(無料)

事業所の住所を管轄するハローワークで手続きをして、応募の連絡を待つ方法です。地域によっては応募者が集まりにくく、そもそも応募が少ない点が挙げられます。また、掲載内容が限られているので情報を多く乗せることができません。しかし、コストを抑えて地域の求職者にリーチすることができる点はメリットです。

まとめると、紙媒体での募集は地域に強く、比較的低コストで運営できます。

それに比べてウェブ媒体は、有料である場合が多いですが圧倒的に多くの求職者が目を通してくれ、大量に募集をかけたい場合などは効率的だといえます。

特に大学生などはスマホを使ってアルバイトの応募をよく行うので、若者をターゲットにするならweb求人媒体、求人検索エンジン、SNS募集などのウェブ媒体を使っていくのが効果的でしょう。

時給設定

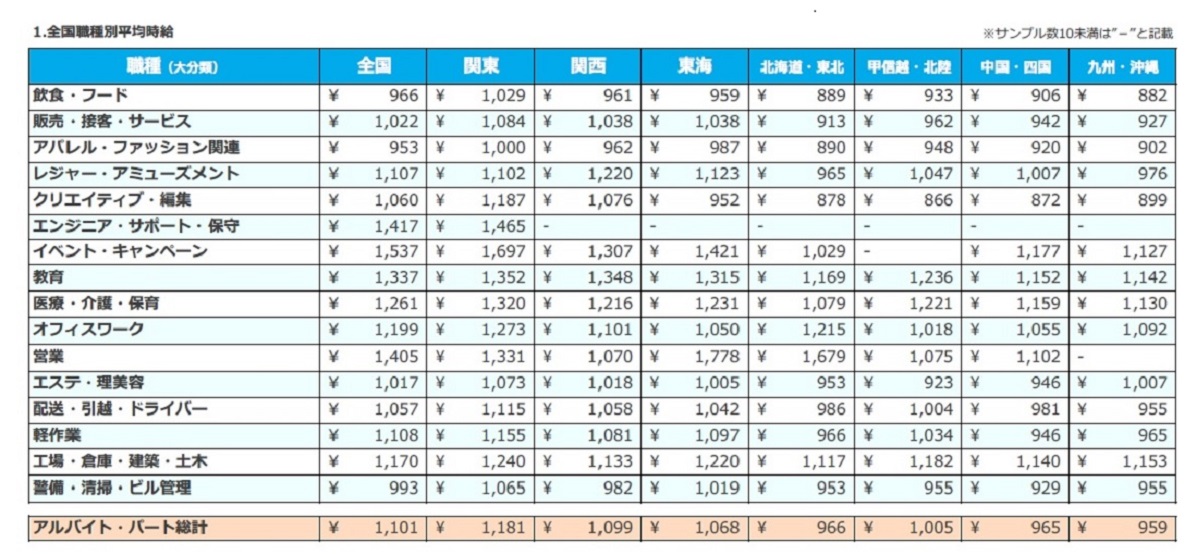

出典:2021年2月 株式会社マイナビ 「2021年2月のアルバイト・パート平均時給レポート」

上のグラフは今年の二月の平均時給をあらわしているので、時給を設定する際にぜひ参考にしてしてください。

一般的に時給は、「他のお店と比べて自分のお店はいくらが相応か」という相対評価で決まっています。またそれは、勤務エリアや勤務時間帯、職種や職業の難易度によっても変動します。

ちなみに、全国的に最低賃金というものも決まっているので、必ずそれ以上になるように時給設定をしましょう。

求人のポイント

応募者が多い時期に掲載

進学などの影響で学生を狙うなら3~4月、退職をした中途採用者を狙うなら9~10月がおすすめです。

逆に、11月、1月、8月は求人が特に集まりにくいです。しかし裏を返せば、ライバル他社の求人掲載がかなり少なくなっているので、就職時期を逃した人もターゲットにしたいばあい余裕があればこの時期にも掲載して良いかもしれません。

ターゲットごとに条件を提示

●学生 学校が休みの週末が働きやすい、就業経験が少ない人が多いので、柔軟な受け入れ態勢があることを記載すると効果的です。「短時間OK」「土日祝日OK」「未経験歓迎」「学生歓迎」

●主婦(夫) 家事との両立があるので、勤務可能な時間帯を記載すると良いでしょう。「短時間OK」「平日のみOK」「昼間のみOK」「家事・育児と両立できる仕事」

●シニア 体力面で不安を感じている人が多いので、具体的な業務内容を記載することで求職者の不安を払拭することができるでしょう。 「年齢関係なく働けるお仕事」

●フリーター 正社員への意欲が高くフルタイムの勤務を希望している人が多く、時給が高くて活躍できる場があることを記載すると効果的です。「フルタイム勤務歓迎」「正社員登用制度あり」

応募の手続きを簡略

✖履歴書→ 〇面接前に応募シートを書いてもらう

近年は履歴書不要という会社が増えてきていますが、応募者にとって履歴書を書くことは一つのハードルでもあります。学生で初めてアルバイトを応募する場合、履歴書の書き方やPRとは何を書けばいいのかがわからずにやる気を失くしてしまうケースも少なくないはずです。

まずは応募をしてもらわないことには話が進まないので、履歴書を無くす代わりに面接前に簡単な応募シート等を書いてもらうようにすることで解消されるでしょう。

応募があったら即日日程調整

応募者はすぐにでもアルバイトを始めたいという方が多いです。応募をしたのに返信が遅いと、本当にこのお店はアルバイト募集をしているのかと心配になり、応募を取り消すことに繋がりかねません。

また、返信を待っている間に応募者が他の求人に流れていく可能性もあるので、応募があればすぐに返事をして面接日程を組むようにしましょう。

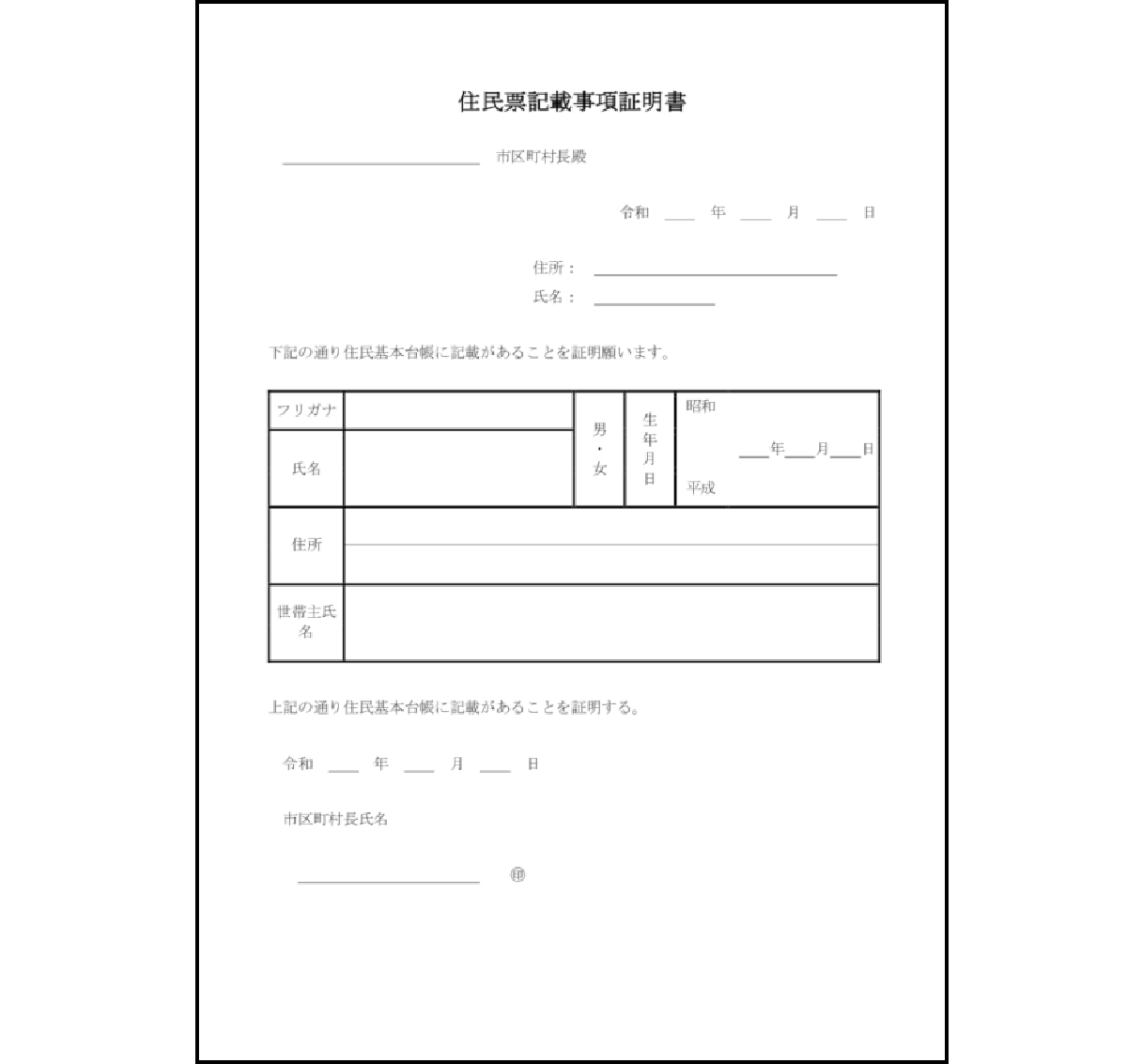

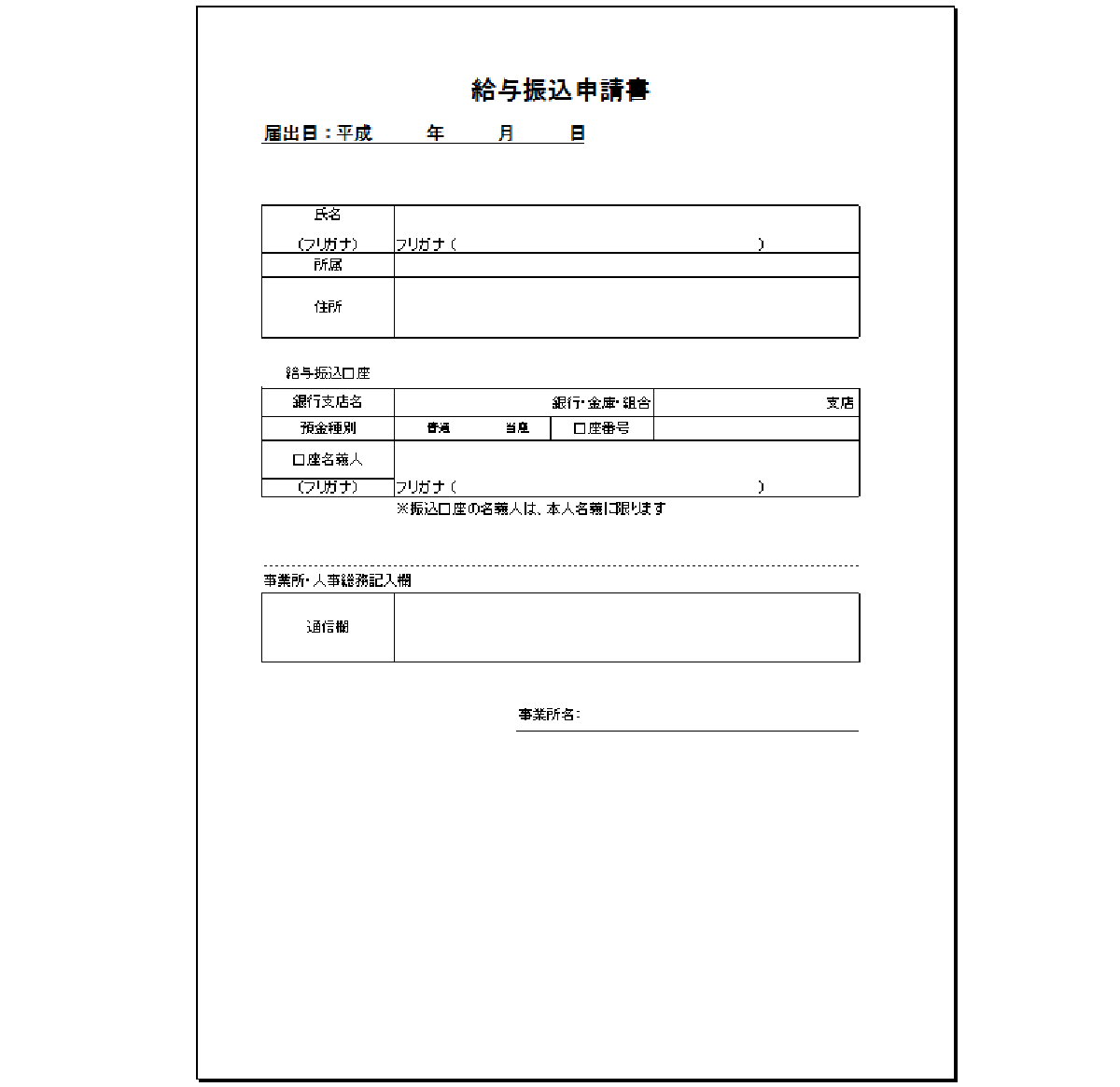

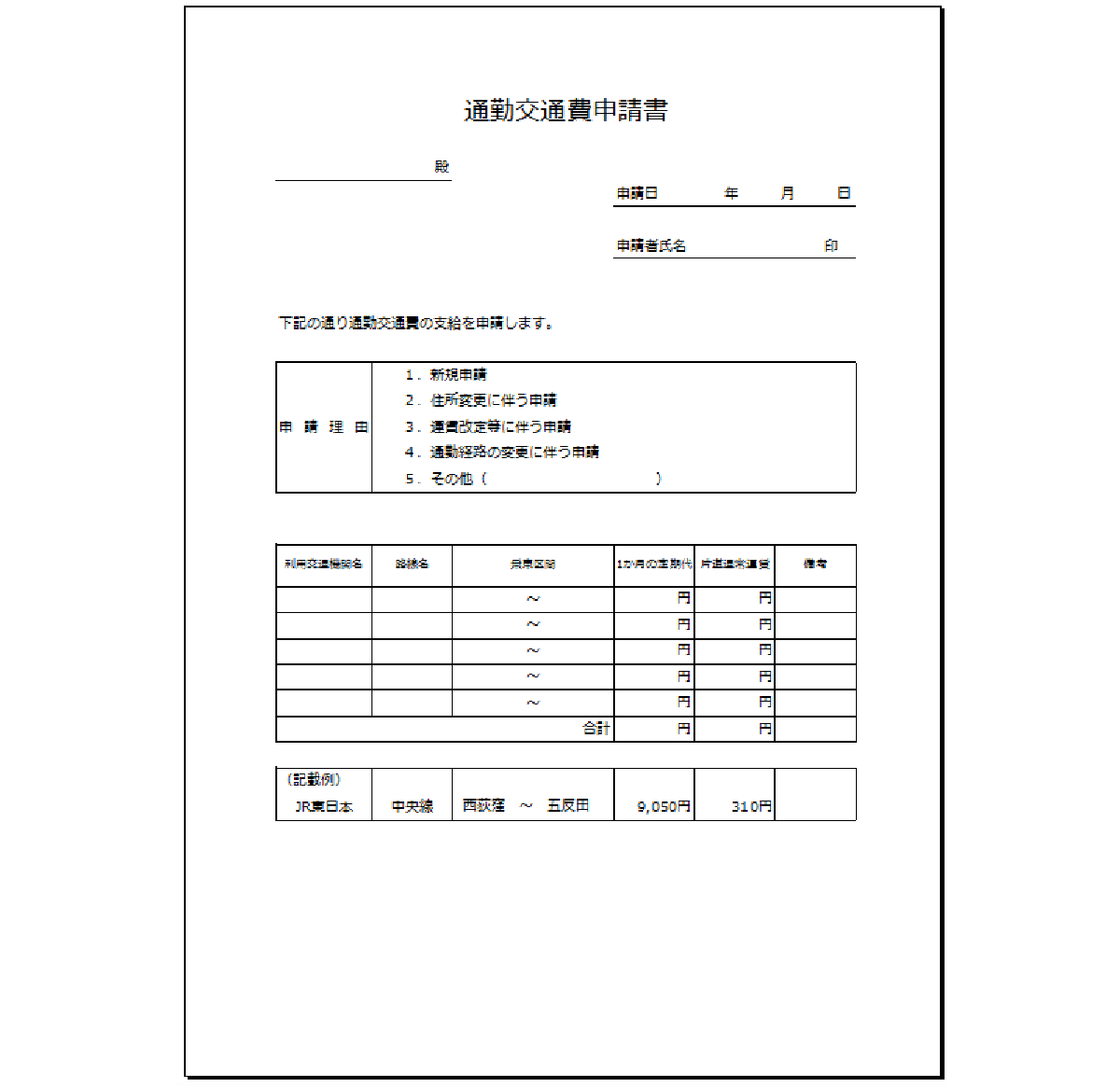

【面接】準備する書類

応募者の雇用をするにあたってさまざまな書類を準備する必要があります。

まず、法律上必要とされるのは「マイナンバー」のみです。

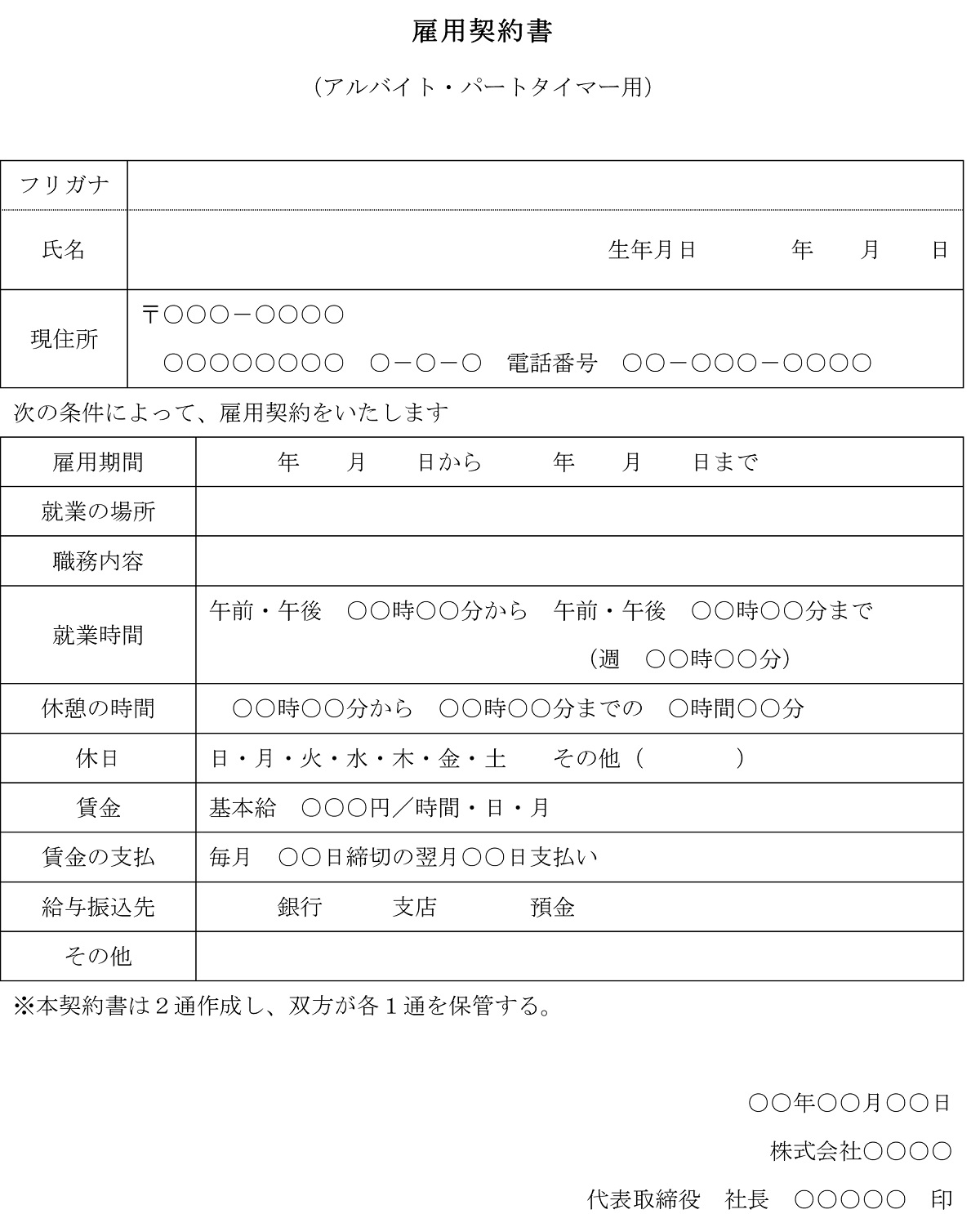

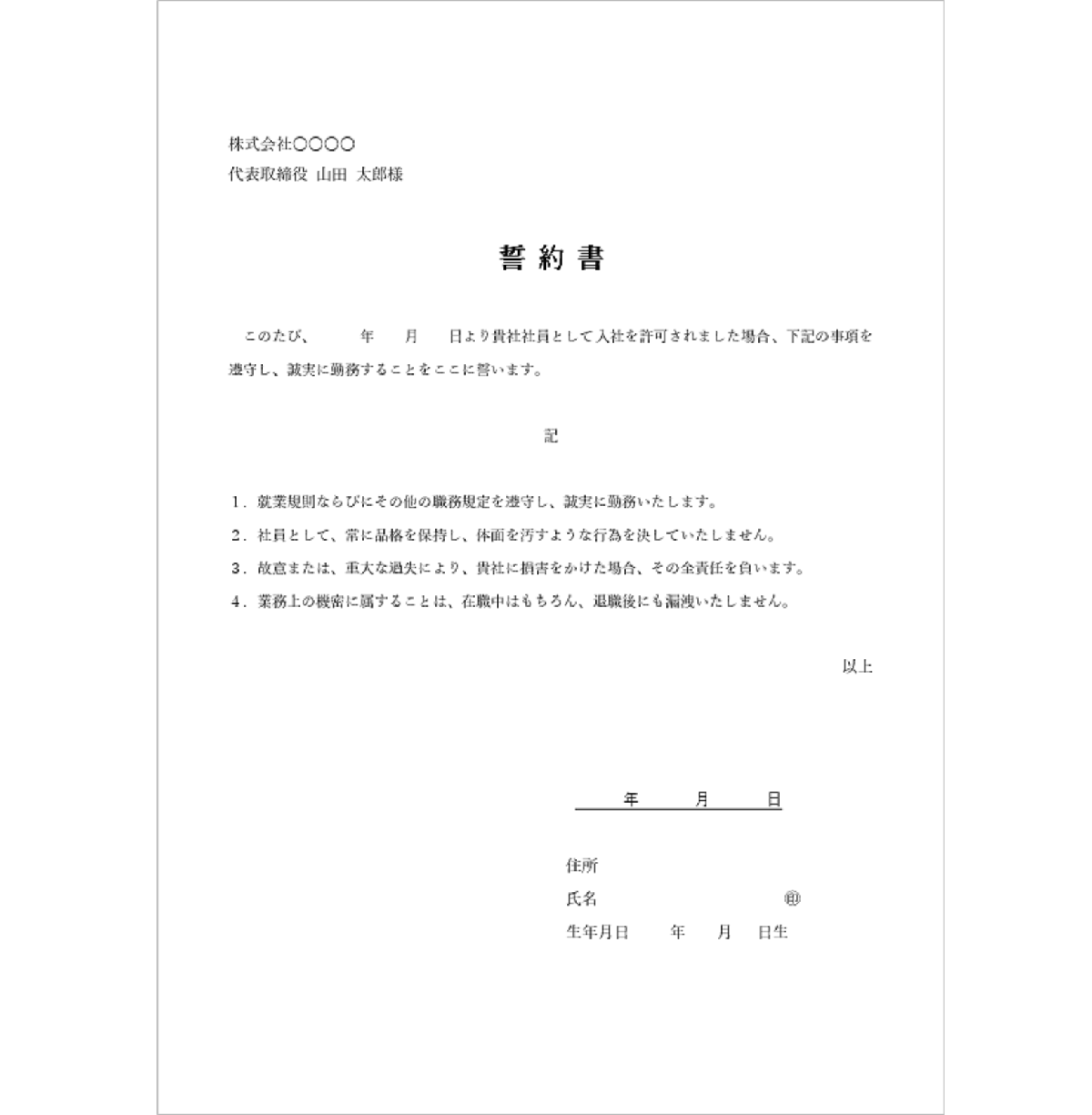

そして、以下の書類は法律上の義務はありませんが、多くのところで一般的に使用されています。それぞれの特徴があり、あとで困らないためにもどれが必要なのかチェックをする必要がありますが、

「雇用契約書」は確実に作成しておいたほうがいいです。

雇用契約書

(入社)誓約書

住民票記載事項証明書

給与振込口座の登録申請書

身元保証書

交通費・通勤経路などの申請書

健康診断書

他にも、「免許・資格を証明する書類」や、年金手帳や源泉徴収票などの「税務・社会保険加入手続き上必要な書類」も必要なところは提出してもらうようにしてください。

面接の質問

どのような職種でも、面接で質問する内容は共通しています。自分のお店の採用基準と応募者がうまくマッチングできるように、以下の最低でも聞いておいた方がいい質問4つをまとめてみました。ぜひ参考にしてみてください。

・「あなたの長所と短所を教えてください」

自己PRを聞くことで、応募者の強みや仕事への向き合い方、人柄を知ることができます。例えば「人と話すことが好き」な人は接客業に向いている傾向にあります。また、弱みの面を理解して改善する意欲がある人は当然好印象を持ちます。

・「なぜこのお店を選んだのですか」

志望理由を聞くことで、「家が近いこと」や「時給が高い」という理由だけでなく、真面目に仕事に取り組んでくれるかどうかの仕事に対する意欲ややる気を聞きだすことができます。

・「これまでのバイトの経歴を教えてください」「前回のバイトを辞めた理由はなんですか」

今まで何のバイトをやってきたかによって、自分のお店で関係のある経験やスキルは即戦力になる場合があります。また、以前のバイトを辞めた理由によってその応募者のバイトに対する考え方がわかり、自分のお店でも起こりうることかどうかを判断できます。

・「どのくらいのシフトが希望ですか」「いつから働けますか」

人手不足でできるだけ多くシフトに入ってもらいたい場合に、土日だけしかシフトに入れないという応募者よりも週5以上で働きたい方を優先するのは当然でしょう。逆に、まあまあ人手が足りているときに応募者が週5で入りたいという場合はシフトの関係でお断りすることも考えましょう。応募者と自分のお店のシフト条件のマッチングは重要であるといえます。

【採用】採用の基準

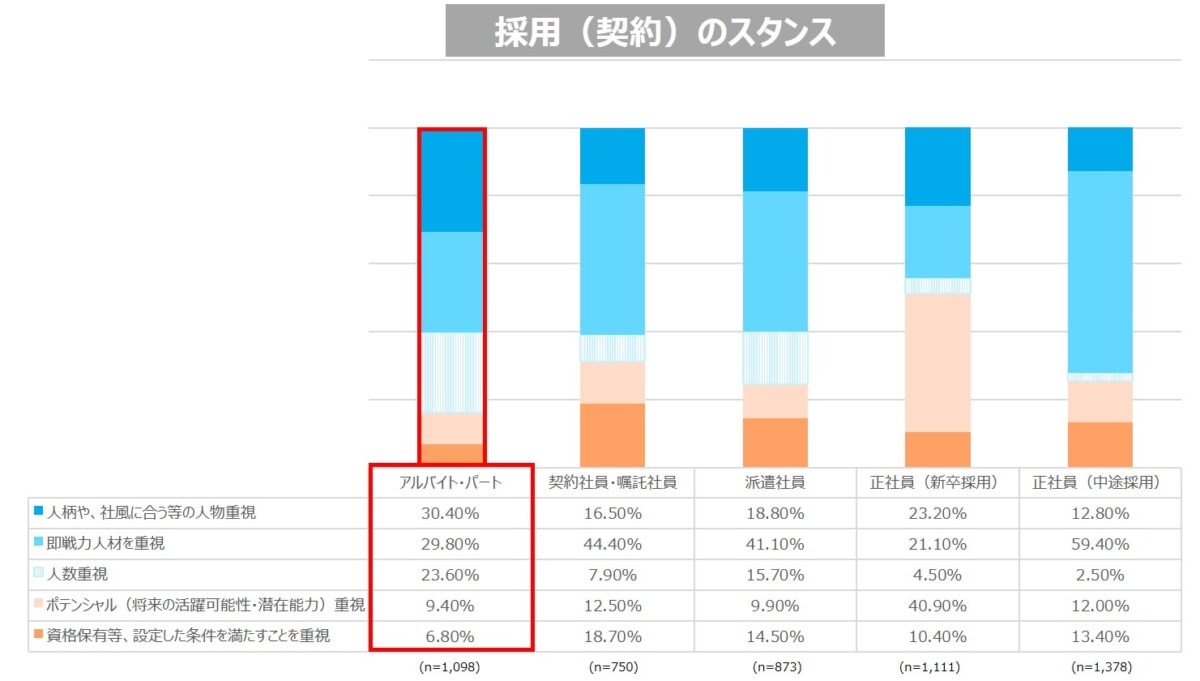

そこで面接をするにあたって、どのような採用基準をもって合否判定をしたらよいのでしょうか。先ほども述べた通り、何かしらの採用基準をもって採用活動を行うことで、自社のニーズに合う人材の採用を行うことが出来ます。以下は、企業の採用担当者がどのような採用基準をもって採用をしているかというアンケートの結果です。

出典:2019年12月 株式会社マイナビ「人材ニーズ調査」

アルバイト・パートの採用活動では「人柄や、社風に合う等の人物重視」をしていると答えた人が30.4%で最も多く、次いで「即戦力人材を重視」と答えた方が29.8%という結果になりました。逆に、ポテンシャルや資格を重視していると答えた採用担当者の割合は少ないことがわかります。

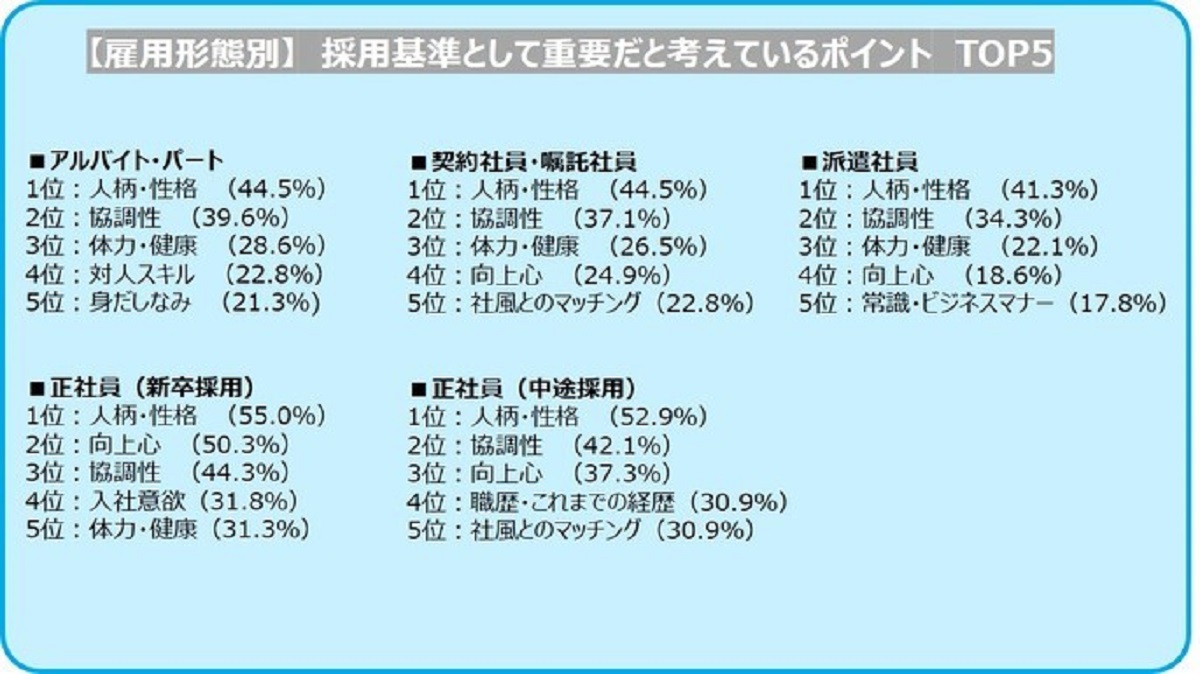

そして二つ目の表は、雇用決定のポイントとなった点についてのアンケート結果です。

出典:2019年12月 株式会社マイナビ「人材ニーズ調査」

上の結果を見てみると、全ての形態で注目される傾向が似ており、アルバイト・パート形態では上から「人柄・性格」「協調性」「体力・健康」の3項目でした。

まとめとして、アルバイト採用者は専門的なスキルや技能を持っているということよりも、応募者の人間性や人柄を重視しているということがわかります。また、入れ替わりの激しいアルバイトでは、人材不足解消のための戦力になるか、働き続けられるための体力は十分にあるかどうかも注目されています。

採用のポイント

審査は公平に行う

アルバイトの応募者は様々な人がいます。日本国憲法第22条「職業選択の自由」を保証するために、「応募者の適正・能力」以外の、本人に責任のない点(生活環境や家族関係など)を採用基準としてはいけません。

アルバイトの採用活動では、まずは自社が求める人材像を明確にし、それを軸に公平な意思決定を下すことが重要です。

結果は早めに通知する

採用・不採用通知はできるだけその日、または次の日にはしましょう。先ほど述べた通り、アルバイト応募者はすぐにでも働きたい場合が多いです。また、応募者は複数アルバイトの応募を行っている可能性があるので、通知を送るのが遅いと、採用したとしても別のお店から先に採用が出たので辞退するということも起こりうるでしょう。

まとめ

初めてアルバイト採用をする担当者様にとっては、やるべきことや気を付けないといけないことが多くて不安になるでしょう。しかし、毎回手順は同じなので、毎年何度も一からアルバイト採用を行うことで確実に慣れていきます。今回はざっくりと「募集」→「面接」→「採用」の流れを書きましたが、ぜひ参考にしてもらえたら嬉しいです。効率的で迅速な採用方法を使って自分のお店とマッチングしたアルバイト生と働き、お店の売り上げをあげられるようにしていきましょう。

引用

https://nalevi.mynavi.jp/solving_problems/interview/9664/ ナレビ「アルバイトの採用基準ってどうしてる? 採用決定のポイントとは」https://lp.nalevi.mynavi.jp/WP-20212_LP2.html?_ga=2.174656418.1863256167.1616194873-2138135491.1557493755 ナレビ「平均時給レポート 2021年2月」

https://nalevi.mynavi.jp/solving_problems/recruitment-management/8096/ ナレビ「求人広告のNG表現と書き方のポイント」

https://mybestjob.jp/saiyo/arubaitosaiyo-hitsuyoshorui/ マイベストジョブ「《人を雇うとき》アルバイト採用後の必要書類、提出書類まとめ」

https://saiyohack.com/archives/seven_method 採用HACK「求人の応募者を増やす 7つのメソッドと集まらない本当の理由」